Musée Guggenheim

- Rio de Janeiro, Brésil

Un port submergé

La première condition de ce musée naissant est un engagement d’attrait, une obligation du désir aisé, aussi bien pour les visiteurs qui viendront, le considérant comme un must, que pour les Cariocas qui l’adopteront comme leur promenade favorite. Afin qu’il y ait des chances de provoquer ce double tropisme, ce qui est requis est « l’ultra spécificité » ; on doit toucher la corde sensible, quelque chose que l’on n’a jamais vu, jamais ressenti auparavant est nécessaire : nous sommes à Rio de Janeiro. Nous sommes conscients de cela.

Nous voulons pousser plus loin : Le musée Solomon R. Guggenheim doit, par tous les moyens, devenir une partie vivante du port, un symbole de la ville, un endroit particulier appartenant à un territoire spécifique.

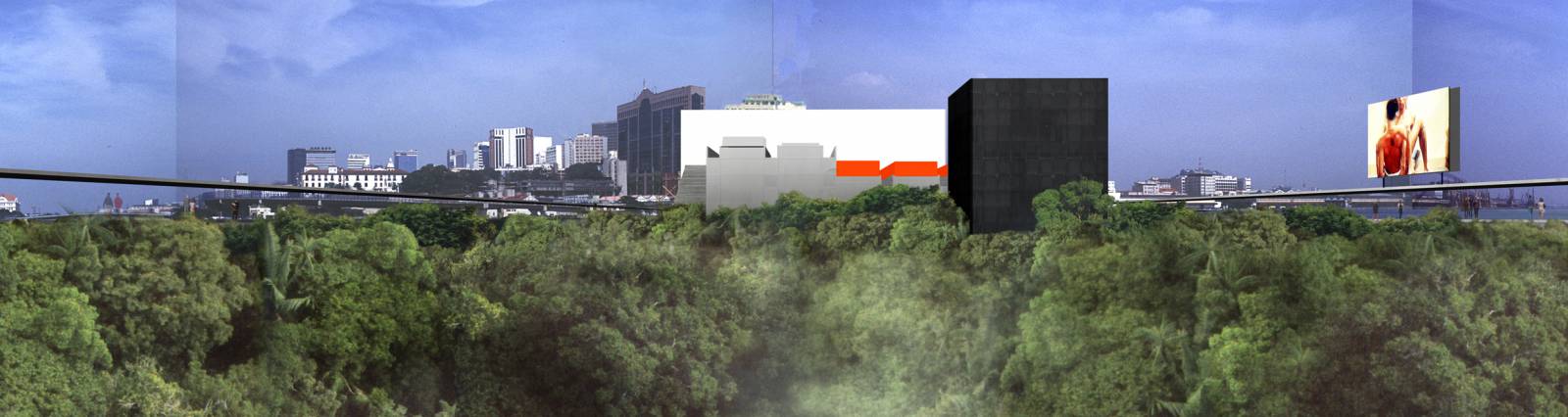

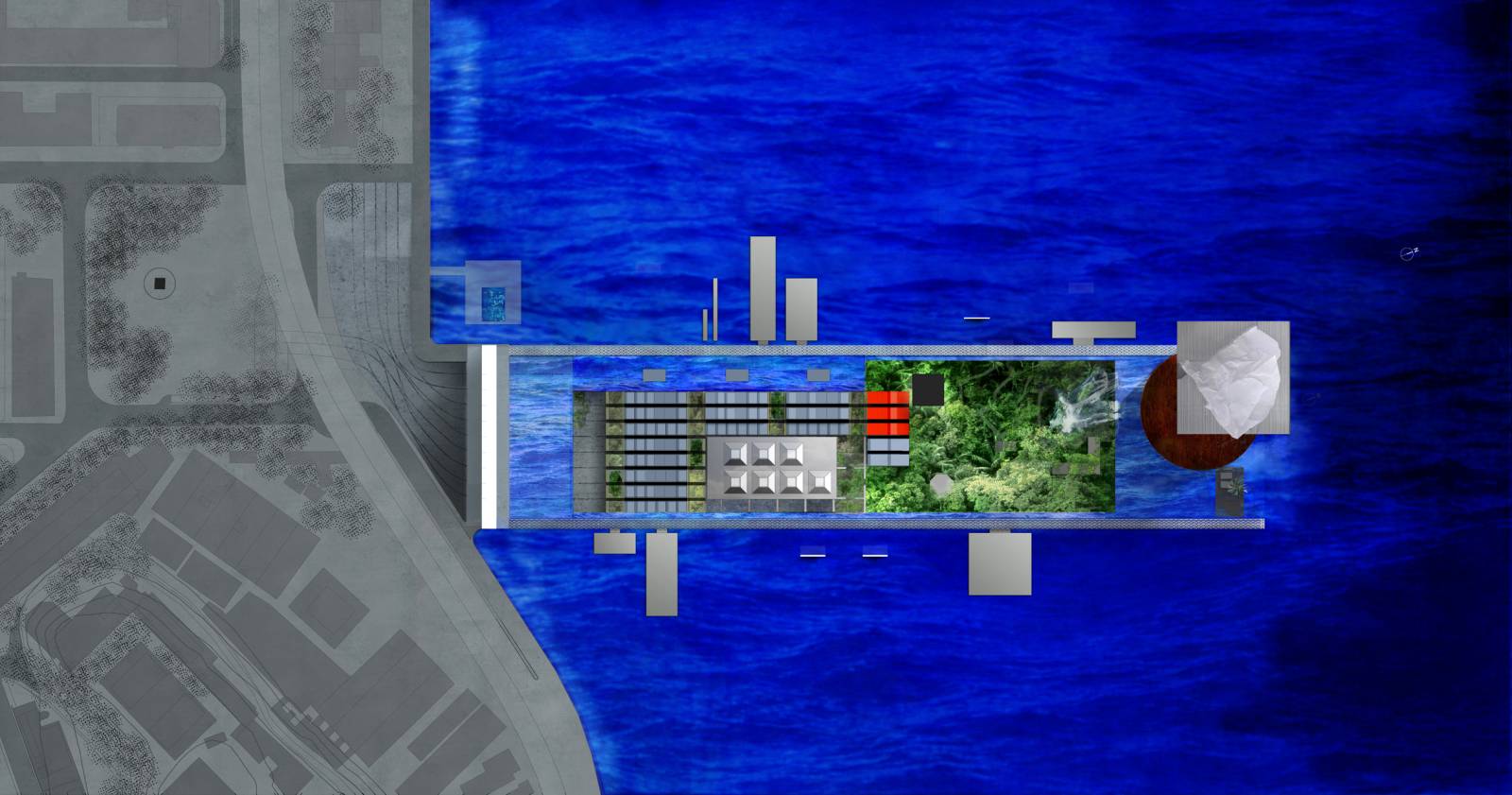

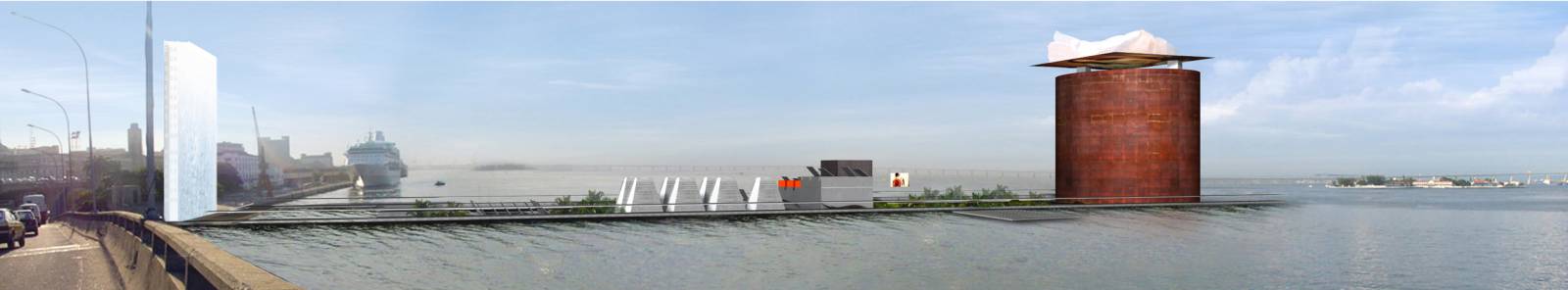

Nous devons jouer sur l’évocation d’un vieux mythe : Atlantis, la cité perdue, noyée dans l’océan. Mais d’une manière distante : on n’est pas à Disney World ! La ville est un « port submergé » ; on plonge sous l’eau et un jardin se dévoile – jadis, le jardin était l’endroit où les secrets étaient les mieux gardés. L’architecture est quelque peu maritime ici, évocatrice de la simplicité répétitive des bâtiments fonctionnels des ports. Puis, elle est à moitié noyée dans les eaux de la baie. L’entrée se dresse au-dessus d’un écran blanc hors échelle avec des titres blancs lumineux, rappel des expositions actuelles. L’énorme mur est un signal urbain puissant visible de l’autoroute et du quai. De la jetée, c’est simplement un rectangle blanc sur une toile de fond urbaine, une expression de superposition, une surface au-dessus de laquelle les lumières nées des mouvements de la mer parviennent par vibrations. La nuit : efforts d’éclairage sophistiqués, un « spectacle d’ombres brésiliennes », flou, dansant, rythmique tel un feu de cheminée. Cette surface pure et vide est curieuse : qu’est-ce qui a disparu de cette surface ? Où est passée la ville ?

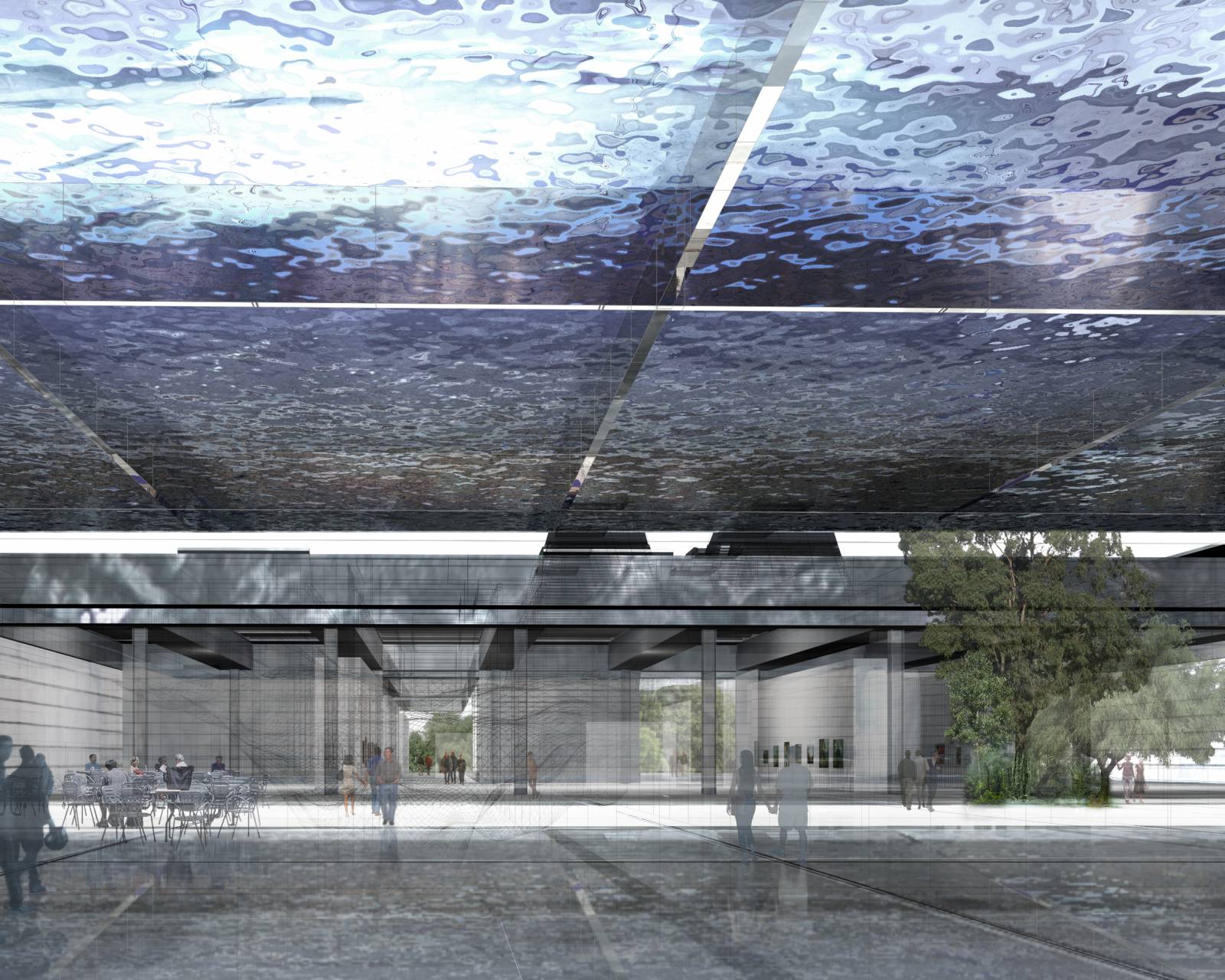

L’entrée par le quai de gros pavés mène à une ouverture entre un plafond d’eau de mer et une porte en acier poli, un lieu pour la diffraction de la lumière vibrante, lumière éblouissante de l’eau se réfléchissant entre le verre et le métal. Le vaste hall se déroulant sous cette couverture liquide s’ouvre sur un patio où un arbre solitaire est planté. Des perspectives profondes et filtrées, suggérant différents espaces d’exposition, alternent avec des cours plantées. C’est là où devrait avoir lieu la surprise : se retrouver face à face avec une typologie dont on n’a jamais fait l’expérience dans la profondeur multiple du lourd horizon, pourtant infini.

Visiter ce lieu donne l’impression de circuler dans un labyrinthe. Le pavillon brésilien offre des espaces ouverts et des pièces fermées sous le même toit, ponctué par de grandes écoutilles. La galerie d’art moderne est illuminée par des pyramides tronquées permettant un éclairage précis.

À l’extérieur, une série de patios abrite des sculptures et des installations. La galerie multimédia développe des espaces cryptiques, reliant des grandes pièces situées en-dessous des laboratoires et des studios : une pléthore d’échelles et d’objectifs. On émerge dans la végétation épaisse de la forêt tropicale, un fragment de nature urbaine avec des pentes abruptes, un jardin sauvage insondable entouré par la mer et bien en-dessous du niveau de la mer. Une cascade haute de 35 mètres donne un indice de la profondeur de cet espace. Des passerelles en bois pénètrent la végétation dense, un labyrinthe en trois dimensions menant du rocher et des arbres au restaurant en plein air, en passant par la réflexion dans un long miroir (par un périscope linéaire), on peut contempler la mer, de même qu’une île, un port avec des bateaux.

Puis on passe derrière la cascade à travers une végétation luxuriante et on se retrouve dans la big box, un vaste espace composé de deux halls d’exposition juxtaposés verticalement, pouvant d’être reliés et atteignant une hauteur de 50 mètres. Des ascenseurs de type industriel emmènent les visiteurs jusqu’au belvédère, remarquable par son sol convexe à partir duquel le paysage et le paysage marin sont visibles : le jardin du musée vu de dessus, les passerelles périphériques bordant le site, les jetées et les bateaux, les écrans lumineux. Maintenant, nous savons où nous sommes. Au plafond du belvédère, une grande photo représente un visage qui pourrait bien appartenir à un dieu, un saint ou un martyr : une évocation des cieux.

Puis on atteint le haut du bâtiment qui abrite un restaurant sous une tente blanche avec des sols en bois de teck. De là, on contemple tout le paysage, le Pain de Sucre, le Corcovado.

Dans le ciel, il y a un étrange zeppelin (Panamarenko ?). On se souvient autrefois d’avoir vu un trou lumineux (James Turrell ?), une crypte énigmatique (Walter De Maria ?), un gouffre dans l’eau (Klaus Rinke ?), un octogone sans couleur et sans ombre (Roman Opałka ?), participant tous à une expérience architecturale jamais ressentie auparavant : un musée et un lieu où l’inconnu a vocation à devenir familier.

Jean Nouvel